|

つくば生物ジャーナル Tsukuba Journal of Biology (2004) 3:

TJB200410TM.

白い眼牧岡 俊樹 (元 筑波大学 生物科学系)

中国の昔、晋の時代の阮籍は正直な人で、好きな客は「青眼」で迎え、嫌いな客には「白眼」を向けたと伝えられている。青眼と言っても、北欧の人のような青い眼ではなく(中国の青い眼は碧眼と言うらしい)、まん中の黒目つまり虹彩の部分の晴々とした嬉しそうな表情を言うようだ。そして白眼とは、まともに相手を見ずにそっぽを向いていたので、相手からは白目ばかりが見えたのだろう。 だがヒトの眼は、正面から見た時でも黒目の両側に白目がはっきり見える。相手に青眼を向けようとしてもその左右には白眼があって、100%の青眼にはならない。それに対して、たとえばイヌの眼はほとんどすべて黒目で白目はふつう見えない。イヌが期待に満ちてこちらの顔を見ている時の眼はまさしく裏表のない青眼である。ネズミやリスなどの眼も黒目がちで、特に夜行性のムササビなどでは、瞳孔が大きく開いたまっ黒な眼の中に思わず吸いこまれそうな気がするほどだが、いずれにしてもほとんどの哺乳類や鳥類の眼は黒目が多く白目は見えない。ただし白目がないわけではなく、ねむくて自然に眼が閉じていく時やリラックスしてゆっくりまばたきする時や頭を掻いていいきもちの時などに、ごく短時間だが眼球が反転して白目の見えることがあるようだ。 黒目がちと白目がち(新造語)の違いは眼球にではなく面(つら)の皮に、より正確には面の皮に開いた眼の孔の形にある。多くの脊椎動物の眼の孔は眼球の黒目だけを出すようにほぼ円形に開いている。眼球には黒目の周辺に白目の部分がたしかにあるのだが、そこは常に皮膚に覆われていてふつうは外に露出しない。だから外界の光から眼球を保護するための色素がなく、眼球自体の白い色のままでいる。ヒトの眼も、眼球の構造は他の動物のとそれほど違わないが、面の皮の眼の孔が横に長く切れているために、はからずも白目がちの眼になっているのである。 ヒトはなぜこのような奇妙な眼をもっているのかというのは生物学上の難問の1つである。ヒトの眼のこのような特異性を科学的に考察した例は国内外にもまれなようだが、その中で人類学の香原志勢氏はこのことに着目し、その原因は近接視に、つまり人類の歴史が進むとともに近くの物を見る機会が増えて眼球の左右の運動が多くなったことにあるだろうと考察された(香原:1981、1985)。私自身もかねてからこのことをふしぎに思っていたので、ヒトの奇妙な目の由来について、門外漢ながら自分でも考えてみたいと思った。 霊長類は樹上生活に最もよく適応した哺乳類であると言える。樹上には木の葉や果実や種子など、また昆虫や鳥の卵や雛などの食物が豊富で、天敵は大型の肉食鳥類や蛇類やヒョウなどの猛獣があるが地上にくらべれば少なく、暮らしやすい環境である。最大の危険は落下することで、この危険は樹上にいる限り四六時中存在する。ゆえに霊長類の進化はこの点に集中して進行した。前肢と後肢はそれぞれ前腕と後腕になり、それらの母指は他の4本の指と向き合って枝をつかみやすくなった。掌と指の腹側には深いしわが発達し、指の先には指紋の凹凸ができ、さらに、落ちそうになるなど緊張した瞬間には少量の発汗があって「手に汗を」握り、手に枝を握る際の摩擦力を増している。南米のサルでは、このような四肢の他に長い尾が器用に枝に巻きつき、第5の腕として体を支える。顔面にもまた、樹上生活への重要な適応が見られる。平面的な顔に並ぶ2つの眼は立体視に適し、前方の枝までの距離を正確に把握できる上に、そのすぐれた視力と色覚によって、跳び移ろうとする枝がじょうぶな枝か折れそうな枝か、また本物の枝か待ち伏せている蛇かを瞬時に判断することもできる。多くのサル類は枝から枝へまた樹から樹へ、鳥にも負けないほどの速さで跳び移って行くが、そのつどこのような瞬時の判断をくりかえす頭の回転の速さも、樹上時代の遺産として後の人類にまで伝えられているのである。 住み慣れた樹上の楽園を捨てて地上の草原に進出したのは、霊長類の中でも人類の遠い祖先だけであったと思われる。これはしかし、霊長類の進化史上最大の冒険、というよりも全く無謀な、自殺行為とも言える方向転換であった。草原ではまず、日常的な食物が樹上とはまるで違っている。植物性の食物としては、やわらかな若葉ではなく堅いイネ科の草本が主体で、それらを食べるには草原の草食動物がもっているような専門化した大型の臼歯や、セルロースを分解する共生原生動物や共生細菌類をもつことが必要である。果実も少なく、草の種子つまり穀物はあるが、それらを集めて加工して食べるようになるのはおよそ400万年も後のことである。植物以外でも、昆虫はバッタや糞ころがしのようなもの、鳥はヘビクイワシやハゲタカのようなものなどおよそまずそうなものばかりで、樹上の昆虫相や鳥相の多様さ豊富さとは比較にもならない。 草原で豊富なのは草食性の哺乳類で、カモシカやシマウマなどの先祖の大群がおり、大きいものではサイやゾウの先祖もいる。草原に出た最初の人類はまずこれらの草食動物を主要な食料に選ぶほかなかったであろう。だが草原にはまた、これらの草食動物を主食とする専門的な肉食動物、ライオンやハイエナやジャッカルの先祖などがいて、それぞれ強力な牙や鋭い爪をもち、脚も速く待ち伏せも巧みであり集団で狩りをするなどすぐれたハンターである。それにくらべて新入りの人類は、口は小さく牙は短かく爪は平爪で、脚は遅く力は弱く、草食動物を狩るどころか、肉食動物から逃げることさえおぼつかなかったに違いない。実際のところ、当時のアフリカの草原で人類の祖先を観察した研究者がもしいたとしたら、その研究者は草原に出て来た人類のあまりに無謀な冒険におどろき、彼らが遠からず絶滅することを確信をもって予言したであろう。 ・・・だがそうならなかった。それはおそらく、彼らが樹上生活から得た頭の回転の速さと眼のよさに加えて、地上に降りて始めた2足歩行によって、物を握ることのできる前肢が空き、石や骨などの道具を牙や爪の代わりに使えるようになったことにもよるのだろう。そして今1つ、独特の白目がちの眼の進化が重要な役割を果たしたと思われるのである。 人類の祖先が地上に降り、森林から草原に出るまでの間に、彼らは2足歩行を達成していたと考えられる。草原の丈の高い草の中に埋もれて4足歩行をするのは、獲物に忍び寄るハンターたちにとっては有利であろうが、狩られる側にとっては決定的に不利であろう。草原の草食動物の多くが、偶蹄類でも奇蹄類でも同じように脚が長く、さらに頸も長くて草の上に頭を出し、四方を警戒できるような形になっているのは偶然ではなく、機能上の類似による収斂の結果であると思われる。人類の祖先が草原の恐るべきハンターたちを警戒するためには、まず直立して眼の位置を高くすることが不可欠であったに違いない。 次の課題は四方を、つまり自分の周囲360度をくまなく警戒することである。霊長類の感覚は、長い樹上生活の間に視覚がよく発達したが、その代わりに耳殻が小さくなり、鼻の頭が乾き、感覚ひげがなくなるなど他の感覚はすべて弱くなってしまった。そのすぐれた視覚はしかし、正面の立体視に特化しており、側面を見るのには適していない。多くの霊長類は、正面から側面にかけてせいぜい120度くらいまでしか見えていないようだ。四方を見るためには絶えずきょろきょろと首を回し、また体をよじっていなければならないだろう。これにくらべると多くの草食動物の眼は顔の側面にあり、正面の立体視こそあまりできないが、そのままで周囲のおよそ340度を同時に見ることができるという。その上それらの草食動物には鋭い嗅覚と聴覚と脚の速さという強い味方がある。このままでは草原における人類の祖先は、草食動物を食べるより先に、ハンターへの対策において草食動物との競争に敗れることになるであろう。 ここでもし、横に長く切れた眼の孔という突然変異が人類の祖先に生じたとすると、今われわれ自身の眼でも実感できるように、左右に横目を使えば周囲200度以上の範囲を十分見ることができただろう。さらに首を曲げれば左右合わせて300度以上が何とか見え、多くの草食動物の視野に近づくことができたと思われる。嗅覚や聴覚の鈍さや脚の遅さなどの弱点は残るが、この視覚上の突然変異がハンターの存在をより早く察知させ、人類の祖先の生き残りを助けたのではないか。そしてそのためには、この突然変異は人類が最も非力で絶滅が危ぶまれた草原進出のごく早い時期に、すなわち最初期のアウストラロピテクスに生じたのではないだろうか。 その後人類が火を使いこなし、また強力な投げ槍や落とし穴などを使うすぐれたハンターになると、横長に切れた白目がちの眼の防御のための重要度はしだいに低下して行ったであろう。しかしその突然変異は失われることなく子孫に引き継がれ、現在のわれわれに至っている。われわれも横長の眼を使って横にいる人の気配や表情を盗み見たり、あるいは流し目でちょっと気を引いてみたり(されたことはないが)、横書きの文章をあまり首を左右に振らずに読んだりすることができる。だがこれらはどれも横長の眼の二次的な使い方にすぎないだろう。晋の阮籍の白眼もまた二次的な使い方の1つであろうが、使い方が独創的でおもしろかったために、青眼とともに長く青史に残ることになったのでもあろうか。

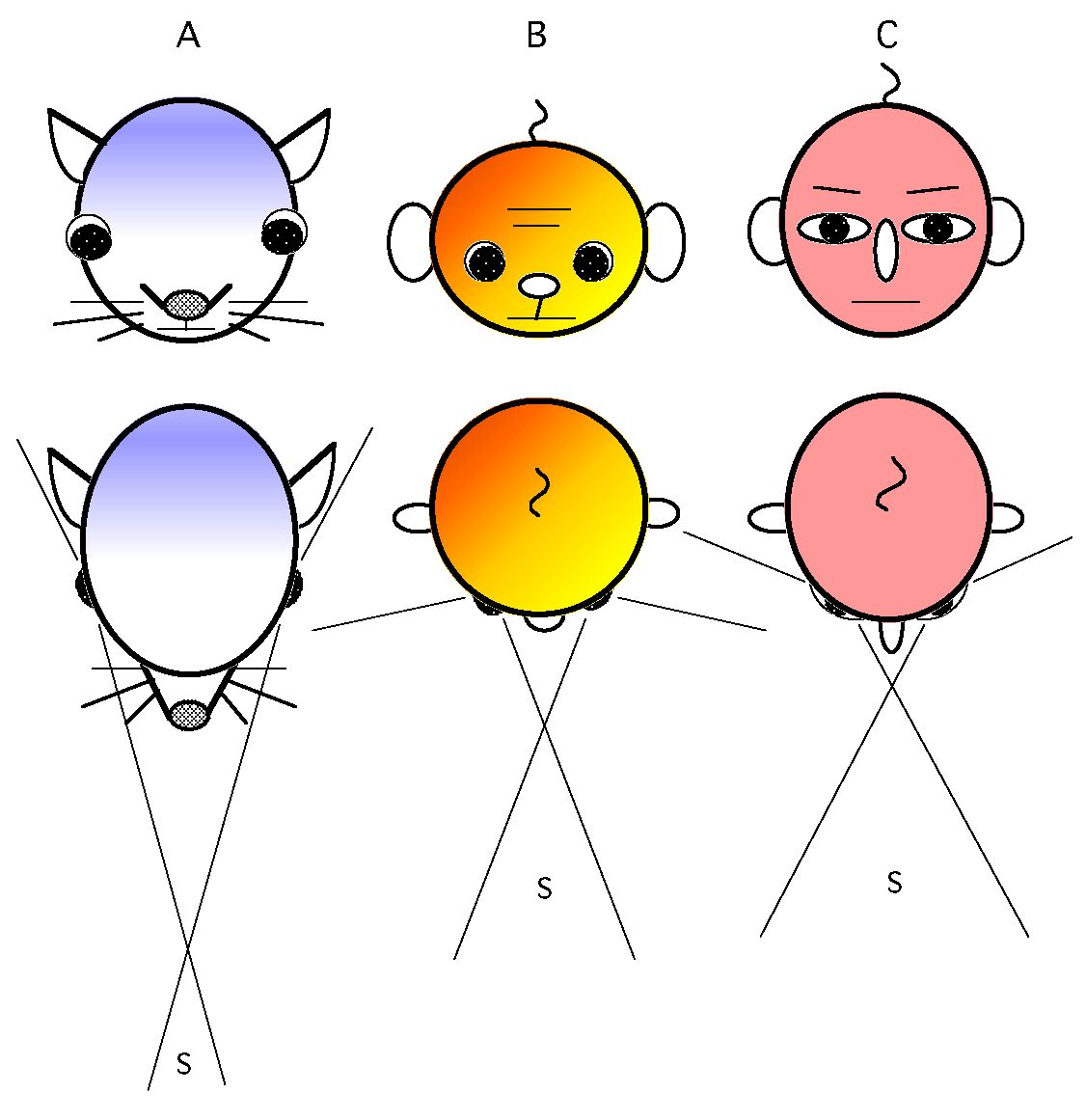

参考文献眼の位置と形と視野の概念図

Contributed by Toshiki Makioka, Received October 4, 2004.

©2004 筑波大学生物学類

|