|

つくば生物ジャーナル Tsukuba Journal of Biology (2005) 4:

TJB200501200100784

クリプト藻の鞭毛運動

野水 美奈 (筑波大学 生物学類 4年) 指導教員: 井上 勲 (筑波大学 生命環境科学研究科)

【背景・目的】

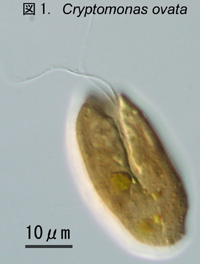

クリプト藻は2本の鞭毛を持った単細胞遊泳性の藻類である。淡水および海水中にごく普通に見られ、米粒のような細胞の形と独特の泳ぎから簡単に見つけることができる。

クリプト藻は不等毛植物などと同様に、鞭毛を細胞の後方ではなく、前方にして(鞭毛に引っ張られるように)泳ぐ。不等毛植物では、鞭毛の両側に生えている管状小毛が鞭毛の推進力の方向を逆転させることにより、このような泳ぎができると考えられている。クリプト藻も管状小毛を持っており、不等毛植物と同じようなしくみで推進力を逆転していると考えられる。しかしクリプト藻には、両側に管状小毛がある鞭毛(両羽型)と片側にのみ管状小毛がある鞭毛(片羽型)という構造的に異なる2本の鞭毛があり、どちらの鞭毛が推進力の逆転に大きな役割を果たしているのか明らかではない。また、異なる2本の鞭毛をどのように動かし、どのように使い分けて泳いでいるのかもわかっていない。さらに、2本の鞭毛とも片羽型の種や、片方の鞭毛に全く小毛が生えていない種なども知られており、泳ぎ方が種によって違う可能性もある。そこで本研究では、典型的な両羽型と片羽型の鞭毛を持つCryptomonas ovata を用いて、クリプト藻の基本的な鞭毛運動の解析を試みた。

【材料・方法】

国立環境研究所微生物系統保存施設より分譲されたCryptomonas ovata (NIES-274)をVT培地で20℃、L:D=14h:10hで培養し、実験に用いた。鞭毛運動は高速ビデオ装置(nac社製MHS-200)によって秒間200コマで撮影し、1コマ毎にOHPシートに写しとって解析した。またノマルスキー型微分干渉顕微鏡観察、暗視野顕微鏡観察を行った。これらの鞭毛運動の観察においては、水流を調べるために1%アルブミンでコートしたラテックス製蛍光ビーズ(直径0.055μm、0.30μm)を、培地の粘性を上げるためにメチルセルロースを用いた。

【結果】

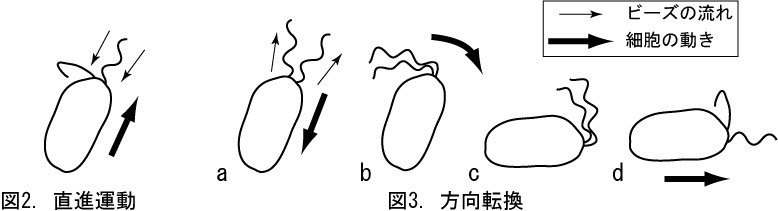

1) 直進運動

細胞の亜頂端から生じる2本の鞭毛のうち、1本は進行方向に、もう1本はそれに対して垂直方向に伸ばし(便宜上、前者を前鞭毛、後者を横鞭毛とする)、前鞭毛を軸に回転しながら直進していた(図2)。細胞の回転の向きは横鞭毛の向きによって決まり、遊泳途中で逆回転になることもあった。前鞭毛の先端は背側にやや曲がっており、常に同一平面上で正弦曲線のような波形の鞭毛打を打っていた。このときビーズは前鞭毛の先端から付け根に向かって流れていた。

2) 方向転換

まず、横に伸ばしていた横鞭毛が前鞭毛と同じ向きになり、細胞の前方で前鞭毛と同様に鞭毛打を打った(図3a)。このとき前鞭毛の鞭毛打を打つ平面は直進運動時のそれと垂直の関係にあり、ビーズは鞭毛の付け根から先端に向かって、すなわち直進運動のときとは逆向きに流れていた。その後、2本の鞭毛は鞭毛打を打ちながら同じ方向に曲がり(図3b)、細胞の向きが変わった後(図3c)、再び前鞭毛のみ細胞の前方に伸ばして直進運動に戻った(図3d)。この他に、前鞭毛を前方に伸ばしたまま、横鞭毛を大きく細胞の前後、左右に振ることによって細胞の向きを変える運動も観察された。

【考察・今後の課題】

直進運動において鞭毛を細胞の前方に伸ばして泳ぐとき、鞭毛の先端から付け根に向かってビーズが流れることから、

管状小毛を含む平面で鞭毛打を打つことにより、鞭毛の推進力が逆転していると考えられる。一方、方向転換するとき

には、前鞭毛近くの水流が逆転し(付け根から先端)、鞭毛打を打つ平面が90度変化したことから、管状小毛の効果が

現れない方向、すなわち管状小毛を含まない平面で鞭毛打を打っていると考えられる。一般に、鞭毛運動は二次元的な

運動であると考えられており、鞭毛打の方向が瞬時に90度変化する生物は知られていない。鞭毛は微小管などから成る

軸糸とそれを覆う膜でできており、管状小毛は膜に付属している。鞭毛打の方向の変化が軸糸を曲げる向きそのものの

変化なのか、軸糸と膜がずれること(軸糸が膜の中で回転し、軸糸が曲がる向きは変化しない)によるものなのかは

まだわからない。今後は微細構造観察などによりそのしくみを解明するとともに、C. ovata とは違うタイプの

鞭毛修飾構造を持つクリプト藻の鞭毛運動と比較することが重要であると考えられる。

©2005 筑波大学生物学類

|