|

つくば生物ジャーナル Tsukuba Journal of Biology (2006) 5: TJB200606HI.

特集:筑波大学植物発生生理学研究室の歩み

柔軟な前言撤回の重要性岩井 宏暁 (筑波大学 生命環境科学研究科)

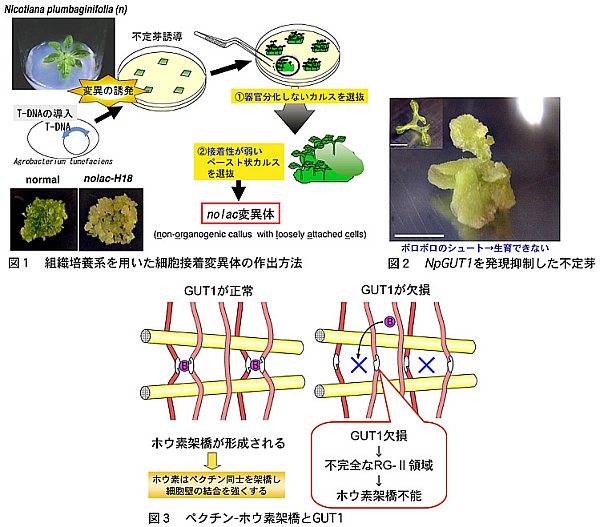

研究室への入門から現在私が植物発生生理学研究室の門をたたいたのは、1995年11月に3年生の研究室演習(現在の生物学演習)でセミナーに参加した時であると思います。はじめて参加した藤伊正先生、酒井愼吾先生が中心となったセミナーでは、お二人のイニシャルからかレジメにSFセミナーと書かれたのを、面白く覚えています。藤伊先生が退官された後、酒井先生、佐藤忍先生が中心となってからは、同じくイニシャルをとってS4セミナーと呼ばれるようになりました。生物学類で授業中心の状態から、セミナーで活発に意見の交換がなされる中で、研究を直に感じられるようになったことがとても嬉しく、今となってみても自分の中で大きなターニングポイントでありました。 佐藤先生のもとで卒業研究を行った後、修士課程バイオシステム研究科に紆余曲折を経て入学しました。バイオシステム研究科は、私が1993年に筑波大学に入学したと同時に発足した大学院の研究科で、当時、5年間の一貫性博士課程とは別に、2年間の修士課程として存在していました。農学分野と生物分野の教員が集まり、学際的学問領域を習得した専門的職業人の育成を理念としていた研究科です。まだまだ発足間もない研究科であったせいか、私が入学当初は、受付・事務室が第二学群喫茶の前あたりのC棟一階にこっそりと間借りするような形で存在していました。それを私は不思議な感じで見ていたのを覚えています。その研究科に入学することになるとは、まさしく不思議な縁であると思っています。私が入学した当時は、よく話題になる江崎玲於奈先生直筆の看板が玄関に掲げられた、新しいバイオシステム研究科棟が完成していました。バイオシステム研究科では、必須授業としてキッコーマンなど様々な場所に見学に行ったのが、印象に残っています。研究室の同級生も多く、農学分野の同級生とも知り合いになる機会が得られるなど、とても楽しい2年間でありました。またバイオシステム研究科時代、鎌田博先生に責任教員になっていただいていたこともあったせいか、お話しする機会が多く、鎌田先生がお忙しくなっている状態を見ている今の学生さんでは考えられないかもしれませんが、夕方、頻繁に鎌田先生のオフィスを訪ねてはいろんなお話を聞かせて頂いていたのが、とても楽しかったのを覚えています。その頃は、佐藤先生も酒井先生も現在ほどはお忙しくなく、佐藤先生とは毎朝ディスカッションを繰り返していましたし、酒井先生とも、よく一緒にしゃべりながらお茶を飲んでいたのがとても懐かしく思い出されます。現在ではバイオシステム研究科は、昨年度でその役目をほぼ終え、生命環境科学研究科の博士後期課程、生命産業科学専攻として新しく生まれ変わりました。 その後、生物科学研究科に3年次編入学をし、無事に2002年3月に博士課程を修了しました。研究室に入ってから、佐藤先生に5つ以上の研究機関に研修に出して頂き、様々な先生のお世話になり研究が出来たのは、自分にとって大きな財産となっています。これは学園都市に存在するという筑波大学の大きな利点ではないかと考えています。また、そういった研修場所で、思いがけずOB・OGの方々に出会い、優しく声をかけて頂いたりしたことが、私が研究室の歴史を実感した場面でした。また、博士課程になってから、日本学術振興会特別研究員(DC1)に採用されたことで、外部の研究機関での研修を行うにあたり金銭的な面でも自由に出張できたことは、非常に幸運であったと思っています。この間、様々な先生から教えを頂きましたが、特に井上勲先生(筑波大学)、阿部知子先生(理研)、吉田茂男先生(理研)、石井忠先生(森林総研)からは、技術的なことだけではなく、研究というものに対する姿勢や概念といったものを教えて頂きました。今でもその教えはとても大切にしています。 研究室の先生方も含め、教えて頂いた先生方に共通していたことは、良い意味で簡単に前言撤回をされるということでした。これはある意味無責任のように聞こえるかもしれませんが、私自身、研究を行っていく中で、非常に重要なことであると心がけていることです。研究を行う時、必ず作業仮説をたてて実験を行うことが通常だと思います。しかし、決してその通りになることが常ではありません。自分が考えた仮説と全く異なる結果が出たときほど、重要で面白い発見であったということを何度も経験してきました。自分の仮説が覆り、それが面白い発見であったときの喜びは表現しようのないものです。前言撤回が簡単にできる柔軟な精神・考え方と常に鋭く五感を働かせている感覚がないと、重要な発見を見落としてしまうと私は考えています。たくさんの先生から教えて頂いた、研究を行う上で自らの感覚を鋭くしておくことと、常に柔軟な考え方でいることが重要であるという考え方は、今後も大切に実践していきたいと思っています。 博士課程を修了後、日本学術振興会特別研究員(PD)として、引き続き佐藤先生の元で研究を行っておりました。現在は、大学院生命環境科学研究科および生物学類担当の講師として酒井先生に採用して頂き、“高等植物の細胞間接着・認識のメカニズムの解明”というテーマで研究を行っております。以下、研究について紹介させて頂きます。 高等植物の細胞間接着・認識のメカニズムの解明植物は動けないという体制上の特徴から常に環境要因の変化にさらされていますが、それらの変化にうまく適応することで、生育し続けることを可能としています。私は、植物が外部環境の変化に応答するとき、植物細胞にとっての最外層である細胞壁からどのようにして細胞内へとシグナルが送られ、どのような細胞間のコミュニケーションを行うことで適応反応が引き起こされているのか、またそれによってどのように個体発生を行っているのかについて明らかしていきたいと考えています。現在、“細胞接着”と“細胞間移行”の二つのテーマを主におき、研究を行っています。ここでは、細胞接着を中心にお話しします。 近年では、ある機能を持った遺伝子の同定を行う場合、シロイヌナズナを用いて突然変異体を作出する実験系が主流となっています。しかし、生命活動にとって本質的であるこの二つの現象に関わる突然変異体は、基本的に胚発生初期の段階で致死となってしまうと考えられるため、突然変異体の作出が困難であると考えられます。また、たとえできたとしても、その突然変異体にどの様な変化が生じたのか、初期胚を取り出して生化学的に解析することは事実上不可能であると考えられます。そこで、本研究では、Nicotiana 属中、最小のゲノムサイズを有するNicotiana plumbaginifoliaの半数体植物を材料として用いることで、植物組織培養系において、致死性の突然変異体をカルスとして維持することを行っています。このことにより、細胞接着・細胞間移行変異体の分子生物学的・生化学的研究を行うことが可能となりました。 動物、植物などの多細胞生物にとって細胞間接着は、形態形成の調節を行うにあたって非常に重要なファクターの一つであります。また、細胞接着機構の発生は、単細胞から多細胞化した組織を有する高等生物への進化の鍵となった事象であるとも考えられます。多細胞植物では、細胞同士が強く接着することで、胚や芽の形成をはじめとする形態形成現象が成立しており、また、時に応じてその接着性を弱めることも、葉肉組織の形成や落葉・落果など、種々の発生現象に必須であると考えられます。 動物細胞とは異なり、植物細胞の機能は、堅い細胞壁によって空間的に制限されており、細胞間の接着は細胞壁を介して行われています。細胞接着現象にとって重要な細胞壁成分として主な役割を演じているのは、細胞壁多糖類の一種であるペクチンです。ペクチンは隣接した細胞の細胞壁同士を接着する、いわば細胞壁間のセメントとしての役割を果たすものであると一般的には考えられています。細胞接着に重要な役割を果たしているペクチンを初めとする細胞壁多糖に関しては、その生合成メカニズムに関する知見が極めて乏しいのが現状です。 そこで、組織培養変異体作出系(不定芽)を用いて細胞接着性の弱くなった突然変異体nolac (non-organogenic callus with loosely attached cells) の作出を試み(図1)、nolac-H18株を確立しました。nolac-H18は、細胞接着性が非常に弱い細胞株で、ペクチン構造が異常になっていました。このnolac-H18の原因遺伝子を同定し、新規遺伝子=NpGUT1 (glucuronyltransferase 1)を発見しました。NpGUT1は、ペクチン多糖にグルクロン酸を転移する新規酵素をコードする、ペクチン合成に関わる世界で初めての遺伝子で、頂端分裂組織で発現が強く、ホモログがシロイヌナズナやイネのゲノムデータベースにも機能不明のまま登録されていました。NpGUT1の発現を抑制すると非常に細胞接着性の弱い不定芽が形成され、ペクチン合成が細胞接着に必須であることが示されました(図2)。この酵素の働きにより作られるペクチンの構造(RG-II)は、植物の必須微量元素であるホウ素を介してペクチン同士を結合する働きを持ちます(図3)。NpGUT1は、分裂組織などに加え、花の受精に関わる組織でも発現して働いており、細胞接着に重要であるだけでなく、花粉管ガイダンスや離層組織の構造にも重要であることが明らかとなってきています。 現在、植物の接着に関わる新しい取り組みとして、土壌と根との間の接着に注目し、根と根圏土壌との間におけるコミュニケーションの果たす役割を、この組織培養変異体作出方法による実験系を用いて、明らかにしていきたいと考えています。

おわりにシロイヌナズナ等のモデル植物を用いた突然変異体やマイクロアレイによる分子生物学研究が主流となっている現在では、植物組織培養や古くからの生理学は地味な印象があります。しかし、欧米を中心とした、網羅的にすべてを調べるという方法だけでは、発見できない大事な生理現象があるのではないかと、私は考えています。ゲノム時代を迎えている今こそ、そういった新しい手法を一緒に用いながら、古くからの知識の蓄積がある“和風の植物生理学”を行うことが、植物科学の発展に貢献できる近道であると確信しております。今後、様々な研究手法を導入しながら、現在ではもしかして埋もれてしまっているような伝統ある研究を、現代風にアレンジして研究を進めていきたいと考えています。 (講師、2002年生物科学研究科修了) Contributed by Hiroaki Iwai, Received June 12, 2006.

©2006 筑波大学生物学類

|