|

つくば生物ジャーナル Tsukuba Journal of Biology (2007) 6: TJB200701200310727

FIRST/LAST COME FIRST/BEST SERVED

~サギは何を指標としてコロニーに飛来するのか~

阿部 明子 (筑波大学 生物学類 4年) 指導教員:徳永 幸彦 (筑波大学 生命環境科学研究科)

<背景と目的>

茨城県で集団で繁殖しているサギ類は、1995年頃までは主に、ダイサギ(Egretta alba)、コサギ(E. garzetta)、ゴイサギ(Nycticorax nycticorax)、チュウサギ(E. intermeddia)、そしてアマサギ(Bubulcus ibis)の5種であった。これら5種は、捕食者からの保護、環境の適度な安定性、巣材、そして採餌圏内での採餌場などの共通の資源を求めて集合するため、それらの資源を巡っての競争も生じる。しかし、サギ類各種は、違う時間に採餌したり、違う戦略を用いて採餌するなどして、競争を緩和して共存している。この共存のバランスを崩す可能性のある1つの要因として、近年観察されるアオサギ(Ardea cinera)の繁殖地拡大が挙げられる。アオサギは、体が大きいため、他種に比べて早い時期に営巣を開始できるなど、優位に立っている可能性がある。よって、もしアオサギがコロニー内で主導権を握っているとしたら、それは他種の減少に繋がる可能性もある。このような事が起こりうるかを知るためには、コロニー内で主導権を握っている種を知らなければならない。本研究においては、採餌環境に注目して、どの種が主導権を握っているのかを調べた。

<材料と方法>

本研究においては、主導権を握っている種を、他種の存在に左右されずに、自身の指標を用いて繁殖するコロニーを選んでいる種と定義づけた。一方で、主導権を握っていない種は、コロニー選択において、他種の影響を受けている種とした。2006年の3月から5月にかけて、茨城県の近接する7つのコロニーへのサギ類の飛来を観察し、サギ類がどのコロニーで繁殖するかを決定する際の指標を調査した。この調査は、渡り鳥はより好ましいコロニーに先に飛来するという先行研究(Gunnarsson et al., 2006)の結果を前提として行った。指標の候補として、サギ類の採餌圏であるコロニー中心部から周囲10km以内の採餌環境3種(水田、蓮田、水田)を別々に解析した。各種の各コロニーへの飛来日と、各コロニーの採餌環境との相関を見ることで、どの種が何を指標にしているのかを調べた。

<結果>

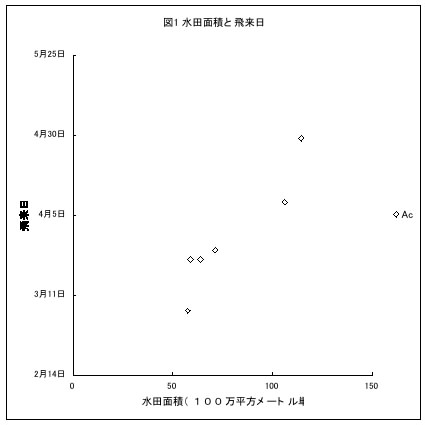

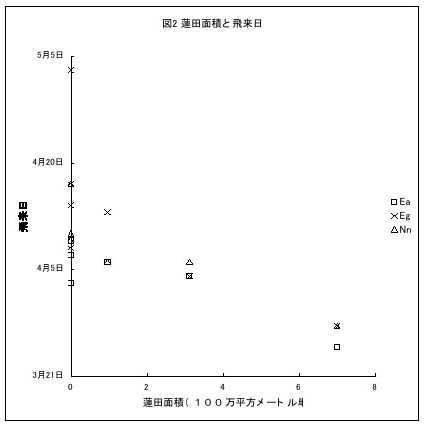

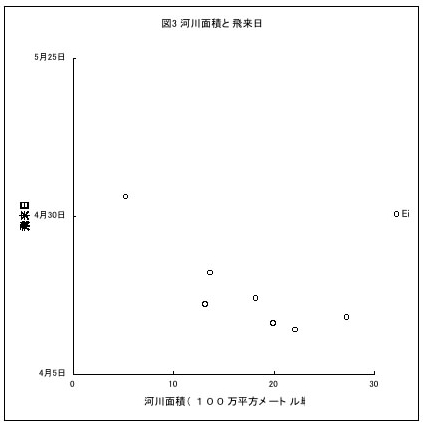

最初に飛来するアオサギは、周辺の水田面積が小さいコロニーにより早く飛来していた(図1)。次に、ほぼ同時期にダイサギ、コサギ、ゴイサギの3種が飛来した。この3種は、周囲10km圏内の蓮田面積が大きいコロニーに飛来している(図2)。続いて飛来するチュウサギは周辺の河川面積が大きいコロニーに早く飛来していた(図3)。最後に飛来するアマサギは、今回着目したどの採餌環境面積とも、有意な相関を見せなかった。

<考察>

アオサギは、周囲の水田面積が大きいコロニーではなく、小さいコロニーを優先的に選んでいたため、コロニー内において主導権を握っていないと考えられる。この理由の一つとして、アオサギが他種に比べて多様な環境で、また、多様な方法で採餌できるよう適応してきたため(Hancock and Elliot, 1978)、主導権を握る必要がないということが挙げられる。むしろ、より周辺の採餌環境の面積が大きいコロニー程、コロニー内での競争が激化するため、その様なコロニーを避けていたと考えられる。一方で、アオサギ程融通がきかないダイサギ、コサギ、ゴイサギ、そして準絶滅危惧種であるチュウサギの4種は、結果が示す通り、自身の指標を用いてコロニー選択をする必要があると考えられる。先に飛来する3種が蓮田面積を、そしてチュウサギは河川面積を指標とし、コロニーを選択していた。その結果、この4種はコロニー形成において主導権を握っていると考えることができる。アマサギは、水辺ではなく農耕地などでも採餌する事が多いため、本研究において着目した採餌環境と有意な相関が見られなかったと考えられる。しかしアマサギは、今回着目した水場、そして畑などと、幅広い環境を採餌場として活用できるため、よりアオサギに近い立場にあると考えられる。つまり、利用できる採餌場の環境が少ない生物程、一つの指標に依存していて、融通が効く種は、一つの指標に依存しない、もしくは、指標を他種とは違う使い方をしていると言える。

<参考文献>

Gunnarsson et al. J. Anim. Ecol. 75(5): 1119-1127, 2006

Hancock, J. and Elliot, H. “The Herons of the World” 1978

©2007 筑波大学生物学類

|