|

つくば生物ジャーナル Tsukuba Journal of Biology (2007) 6:

TJB200701200310761

新しい土壌呼吸測定チャンバーの開発

小泉 晋(筑波大学 生物学類

4年) 指導教員:鞠子 茂(筑波大学 生命環境科学研究科)

[背景・目的]

現在、大気中CO2濃度の増加とそれに伴う地球温暖化現象が問題となっている。地球温暖化現象は気候変動を促す最大の要因と考えられており、その対策として1997年に京都議定書が議決された。その中で、日本は6%(1990年比)のCO2削減を課せられ、そのうち3.9%を森林によるCO2の吸収に委ねている。森林は光合成によりCO2を吸収すると同時に呼吸により放出しており、森林がどれだけのCO2を実際に吸収しているかどうかはこれらのバランスによって決まる。呼吸は植物による呼吸と従属栄養生物による呼吸に分けられる。このうち従属栄養生物呼吸は成熟した森林であれば光合成と同等の大きさになると言われており、生態系の炭素収支を決める重要なファクターである。従属栄養生物呼吸の多くは土壌中の微生物による分解呼吸であり、この量を推定するために土壌呼吸が測定されている。土壌呼吸は植物の光合成速度や生産量に比べてデータが不足しており、詳細な研究が求められている。

土壌呼吸は空間的・時間的なバラつきが非常に大きいため、高い精度で測定するには多点で連続的に測定することが求められている。そこで比較的安価で多点・連続測定が可能なチャンバー法というコンセプトの下、スパイラルチャンバー法(以降SC法と略)の開発を試みた。

[方法]

土壌呼吸の測定には様々な手法が開発されてきた。現在主流となっているのが、土壌の表面にチャンバーと呼ばれる箱を被せ、箱内のCO2濃度上昇を測定するチャンバー法である。チャンバー法はその形状や測定原理の違いによって幾つかの種類が考案されている。これまでに多点かつ連続的な測定を期待してAOCC法(自動開閉式チャンバー法)とOTC法(オープントップチャンバー法)の2つのチャンバー法が開発されてきた。しかしAOCC法はチャンバーの単価が非常に高価なため多点での運用が難しい。またOTC法は強風時に大気中のCO2がチャンバー内に入ることでチャンバー内CO2濃度が薄まるという弱点が報告されている。

土壌呼吸の測定は筑波大学理科系修士棟近くの草地で行った。スパイラルチャンバーは直径20cm、高さ20cmの円柱の形状をした金属製のチャンバーである(図1)。このチャンバーを予め土壌に埋設した直径21cmの塩ビ製カラーに取り付けた。比較対象として従来法の一つであるOF法(オープンフローチャンバー法)を選択した。OF法は同じく直径21cmの塩ビ製の筒の一部を土壌に埋め、直径22cmの塩ビ製の蓋を被せた後、チャンバー内の空気が漏れないようにビニールテープでシールした。両手法ともIRGA(赤外線ガス分析センサー)を用いてチャンバー内CO2濃度を測定し、CO2フラックスを求めた。また、風速計で風速を測定し、強風時におけるCO2フラックスへの影響を調べた。

図1.チャンバーの概観

[結果・考察]

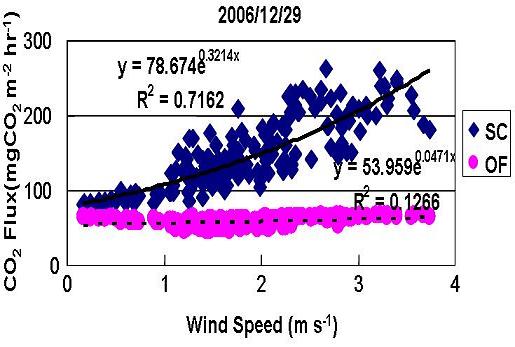

SC法、OF法ともにCO2フラックスは気温と高い正の相関があった。土壌呼吸の日変化及び季節変化を規定する主要な環境要因は温度であることから、SC法は土壌呼吸の時間的変動を測定することが可能であると考えられた。しかし、強風時にSC法で測定したCO2フラックスの急激な増加が確認され、風速と高い正の相関があった。一方、OF法には風の影響は見られなかった。SC法の風速依存性は従来のOTC法とは逆であった。OTC法ではチャンバー内に風が混入したことでCO2濃度が薄まるのに対し、SC法では螺旋によりチャンバー内への風の混入を防いでいるが、一方でチャンバー内の空気がチャンバー上空を流れる風に引っ張られ、土壌からのマスフローが起こっているのではないかと考えられた。

今後はマスフローが本当に生じているのかどうかを風洞実験などで確認し、その上で、更なるチャンバーの改良を行う予定である。チャンバーの改良が終了した後、修士課程進学後の研究テーマ「森林生態系の炭素循環機能の解明」においてSC法を導入し、従来よりも高精度の分解呼吸データを得て、新たな炭素循環研究を展開していくつもりである。

図2.風速とCO2フラックスとの関係

©2007 筑波大学生物学類

|