970804

井上 律子 担当教官:中谷 敬![]()

嗅細胞は一次性感覚細胞であり、それ自身が匂い受容電位を発生、活動電位を作っている。匂い分子は嗅細胞のシリア膜上に存在するリセプター蛋白に結合し、リセプター蛋白とG蛋白を介してリンクするアデニル酸シクラーゼを活性化する。この活性化は細胞内cAMP濃度を上昇させ、やはりシリア膜上に存在する陽イオン非選択性cAMP依存性チャネルの開口を促し、Na+およびCa2+の流入を生じさせる。これらのイオンの流入自身によっても脱分極が生じるが、流入したCa2+によって更にCa2+活性化Cl-チャネルの開口をもたらし、脱分極が増幅される。こうして生じる脱分極性受容器電位は最終的に細胞膜上の電位感受性Na+チャネルの活性化を促し、活動電位を発生させると考えられている(Gold,

1999)。

しかし最近、河合らは、匂い刺激が匂い応答活動電位を作り出す最終過程である電位感受性Na+チャネルの活性化を抑制することを報告し、匂い刺激の効果は単にリセプタ−を介するものだけではない可能性を指摘した(Kawai et al., 1997)。本研究では、嗅覚研究のモデル動物である日本イモリ(Cynops

pyrrhogaster)を用いて、嗅細胞の匂い応答を作り出す上で重要な電位感受性Na+電流に対する匂い刺激の抑制的な効果を検討することを目的とした。

嗅細胞の単離:断頭したイモリの頭部をCa2+を除いたRinger液中で解剖し、嗅上皮を取り出した。これに35ºC、10分間のコラゲナーゼ処理を行ない、normal

Ringer液に4ºC、15〜30分間さらした後、ピペッティングによって単離嗅細胞を得た。嗅細胞はその特徴的な形状から容易に同定することが出来た。

パッチクランプ法:こうして得られた嗅細胞に、位相差顕微鏡下でガラス管微小ピペットを密着させ、1GΩ以上の抵抗(ギガシール)を得た。この後、ピペットと細胞との間の膜を陰圧をかけて破り、ホールセルパッチクランプと呼ばれる状態に移行した。こうした実験標本においては、電極と細胞膜の間を漏れる電流を無視することが出来るので、電極で観測できた電流は嗅細胞を流れた電流であると見なすことが出来る。記録は細胞標本をRinger液で常に灌流した状態で行なった。細胞内溶液にはKClの代わりにCsClを主とする溶液を使用した。これは、K+を除くことで電位感受性K+電流を抑制し、電位感受性Na+電流を観察しやすくするためである。

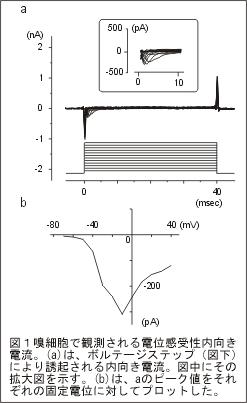

電位感受性Na+電流に対する匂い刺激の効果を検討するため、本実験では最初に匂い刺激が存在しない環境下での電位感受性Na+電流を観察した。図1aに示す細胞は約-100mVに静止電位を持っていた。これに-80mVから図1aに示すタイミングで+10mV刻みに−70〜+40mVの電位固定を行ない、そのときに流れた電流を観察した。図のプラスの方向は外向きの電流を示す。

電位感受性Na+電流に対する匂い刺激の効果を検討するため、本実験では最初に匂い刺激が存在しない環境下での電位感受性Na+電流を観察した。図1aに示す細胞は約-100mVに静止電位を持っていた。これに-80mVから図1aに示すタイミングで+10mV刻みに−70〜+40mVの電位固定を行ない、そのときに流れた電流を観察した。図のプラスの方向は外向きの電流を示す。

図1a及び、図1中の拡大図に示す通り、-80mVからプラスに電位を振ることで一過性の内向き電流が観察出来た。この時、外向き電流は殆ど観察されないが、これは(方法)において述べた通り、細胞内液にCsClを用いたためであると考えられる。図1aにおいて観察された内向き電流のピーク値をその時の固定電位に対してプロットしたのが図1bである。内向き電流は-50mV付近から活性化され、-10mV付近にピークを持つものであった。こうして得られた電位感受性内向き電流の特徴は、報告される電位感受性Na+電流のものと一致しており、本実験の標本においても、電位感受性Na+電流が観察できる事を示していると考えられる。

今後は、匂い刺激が、こうして観測される電位感受性Na+電流に抑制性の効果を持つのかどうかを確認し、更に、匂い刺激の嗅細胞による符号化にどのように関わっているのかを検討していく予定である。