|

つくば生物ジャーナル Tsukuba Journal of Biology (2004) 3:

TJB200407MA.

特集:大学説明会

下田臨海実験センターについて青木 優和(下田臨海実験センター教官)

昨年創立70周年を迎えた下田臨海実験センターでは、その歴史と伝統を受け継ぎながら、海洋生物の多様性と進化および海洋環境について分子レベルからマクロレベルにわたる研究と教育を行っています。幅広い研究分野に対応できるように、研究調査船・海水供給設備・電子顕微鏡・各種分析機器・遺伝子組み換え実験施設

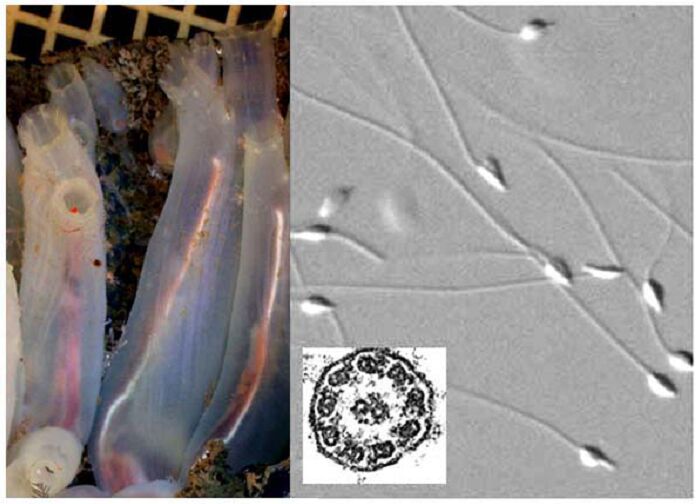

(P2)・潜水作業支援施設などの設備がととのえられており、年間利用者数はのべ6千人を超えています。研究目的の利用の他に、主たる教育活動としては臨海実習の実施があり、平成16年度には本学の8コースと他大学の8コースの他に、学部対象と大学院対象の公開臨海実習をそれぞれ1コース、高校生対象公開講座1コースが実施されます。 ● 稲葉研究室:ホヤのゲノム情報を用いて精子の働きを探る精子は受精のために特殊化した細胞であり、生物の一生のなかで唯一個体を離れて重要な任務を果たす細胞です。そこには、洗練された運動装置である鞭毛、雄性の遺伝情報を小さく畳み込んだ精子頭部、卵と遭遇し合体 するために必要な先体部が存在し、受精を可能にしています。本研究室では、ホヤを材料に、精子の分子構築、精巣における精子形成機構、受精時に見られる精子の活性化機構、精子内のシグナル伝達、卵-精子相互作用について、特に最近明らかにされたゲノムの情報を最大限利用して研究しています。

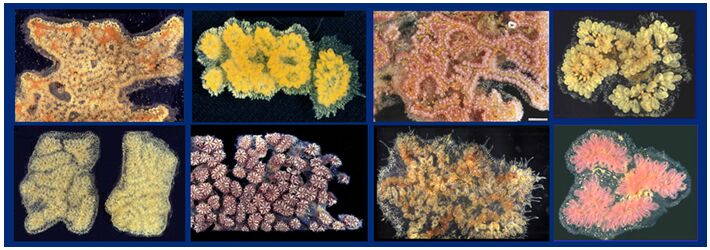

● 齊藤研究室:イタボヤの生物学 〜免疫・生殖・系統進化海には見たこともない動物がたくさんいます。イタボヤ類もその一つで,磯の転石や岩の表面を注意深く見るとこんなきれいなイタボヤ(写真)が見られます。この群体性のイタボヤ類を研究材料として,a) 自己・非自己の認識機構の進化(移植免疫の進化)について,b) イタボヤ類の無性生殖のしくみについて,そして,c)イタボヤ類の分類とイタボヤ各種の系統について研究しています。写真は下田臨海実験センター周辺の海岸で発見され新種として報告されたイタボヤ類で,現在までに10種を新種として報告しています。

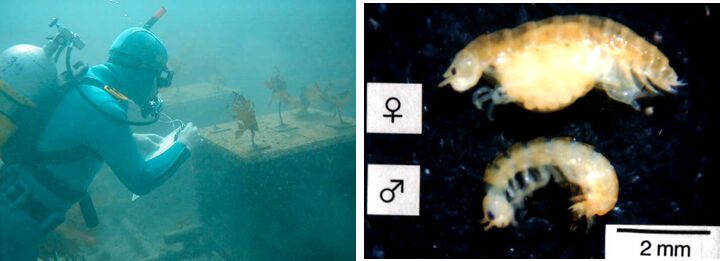

● 青木研究室:海洋ベントスの生態学海産底生無脊椎動物(ベントス)の生態学的研究を行っています。特にヨコエビ類などの小型甲殻類が主要な研究材料です。種個体群が海洋環境中でどのように維持されているか?海藻にすむ動物は海藻とどのような関係をもって生活しているか?海洋において昆虫に見られるような社会性の進化はあるか?などが現在取り組んでいる研究テーマです。研究調査船や潜水作業による野外定期調査に加え、野外や室内での飼育実験、遺伝子解析実験により研究を進めています。

Contributed by Masakazu Aoki, Received August 16, 2004.

©2004 筑波大学生物学類

|