|

つくば生物ジャーナル Tsukuba Journal of Biology (2005) 4: TJB200506AM.

特集:下田臨海実験センター

下田での海藻研究とフィールドワーク三上 温子(東京大学海洋研究所 大学院新領域創成科学研究科博士課程3年)

修士1年の10月、初めて下田臨海実験センターを訪れてから、はや5年目となりました。私と下田とのつながりは、修士1年の夏、元下田臨海実験センター長の横浜康継先生(現志津川町自然環境活用センター長)のおられる宮城県へ海藻の光合成測定法を習いに行ったことからはじまります。その後、いくつか候補に挙がった調査地の中から下田を選定し、海洋生態学研究室の青木優和先生の受け入れのもと、同センターを拠点に研究活動させていただくことになりました。

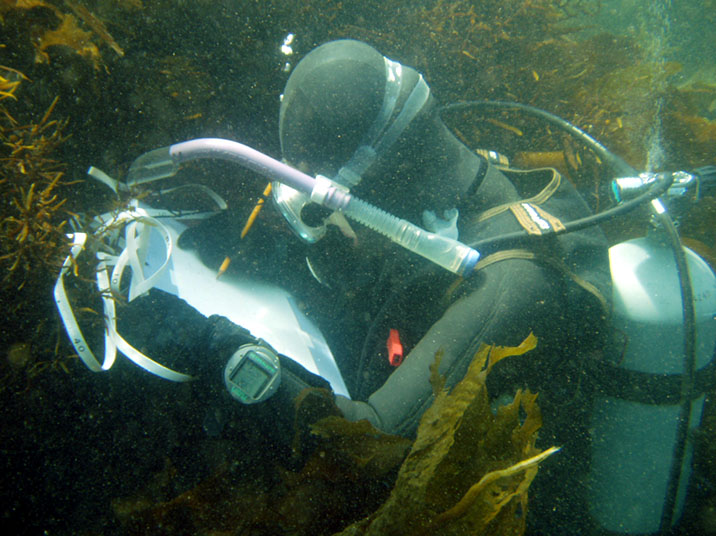

大型海藻群落のうち私が研究の対象としているのは、ホンダワラ類を主な構成種とする『ガラモ場』です。ガラモ場は日本の藻場面積のうち約3割と最も大きな割合を占める種類の藻場でありながら、その純生産量推定例は非常に乏しいのが現状です。沿岸域の炭素循環・エネルギー循環の解明や環境収容力の把握のためにも、その基礎データとして純生産量推定は必要な課題となっています。調査地は同センター地先の大浦湾志太ヶ浦に分布するガラモ場で、そこには約10種類のホンダワラ類が分布しています。ガラモ場の繁茂期である春、ホンダワラ類の背丈は海面にまで達することから、藻場内は薄暗く、まるで熱帯のジャングルのようになります(図1)。藻場内には水温や水流の安定した水塊が淀んでおり、幼稚仔魚の群れが潜んでいます。藻場を移動する際にはこのジャングルを掻き分け、フィンを絡まらせながら前進しなければなりません。しかし、ホンダワラ類の多くは生物量がピークに達して成熟期を迎えた頃、自らの藻体の重みを支えきれなくなり、流れや波によって切れたり基質から引き剥がされたりして流失します。このため、春には鬱蒼としたジャングルであったガラモ場は、夏には一変して閑散とした風景になるのです。流失後のホンダワラ類は、葉が特殊化した気胞という浮き袋の働きにより浮遊します。その後海岸に打ち上げられるものもありますが、沖合に流されたものは『流れ藻』として塊を形成し、筏のように潮流に乗って移動します。この流れ藻は沿岸の藻場と同じように生物生産にとって重要な役割を果たしていますが、流れ藻の生態や流れ藻上の生物群集については不明な点ばかりです。また、これらの定量化は非常に困難であり、藻場の炭素循環については未だ解明されていない部分が多くあります。藻場に一旦プールされた炭素は、大きな生物量の変化とともに結局どこへ行くのか、これは最大の興味のひとつです。私の研究テーマは沿岸の藻場から流れ藻の生産生態に発展し、フィールドは下田沖合から駿河湾や東シナ海にまで広がっています。

このような私の研究では、潜水や船によるフィールドワークが大きな位置を占めており(図2)、同センターの技官さんの協力なしには成り立ちません(図3)。調査船“つくば”と技官さん3人を1日借り切って調査をしたことも度々あります(図4)。また、大規模な調査では技官さんのみならず、海洋生態学研究室の青木先生や学生の皆さんにも多大な協力をいただきました。私の拙い研究計画もセンター長をはじめ青木先生、そして技官さんの御理解と強力なバックアップによって考え通りの調査や実験につなげることができました。フィールドワークを通し、多くを学ぶことができたと思っています。特にそれを象徴するのは、技官さんから教わった『段取り八分』という言葉です。自然を相手にする調査なら何でもそうでしょうが、潜水や船による調査は海況に大きく左右されるため、一発勝負の調査も多くあります。だからこそ、入念な調査計画と打ち合わせが必要であり、段取りがきちんとできていたら、もう調査の8割はできたも同じで、あとは天候次第であるという意味です。この言葉は、技官さんから何度も言われながらなかなか自分の行動として身に付いていませんが、今後もずっと調査に臨む姿勢の根幹として念頭に置くつもりです。

生物を扱う研究ならば、その生物そのものに自ら触れて感じることで研究の発想が浮かんでくると思います。私の場合、その対象は藻場全体であり、沿岸域全体であるため、同センターのような臨海実験施設はなくてはならない環境でありました。地の利と人の和の両面から、この下田臨海実験センターを利用できたことが幸運であったと心より深く感じています。今後も同センターを拠点とし、また下田をフィールドとした研究がますます発展することを願って止みません。 さいごに、この場を借りて下田臨海実験センターの職員の方々、および学生の皆さんに心から御礼申し上げます。 Communicated by Kazuo Inaba, Received June 24, 2005.

©2005 筑波大学生物学類

|