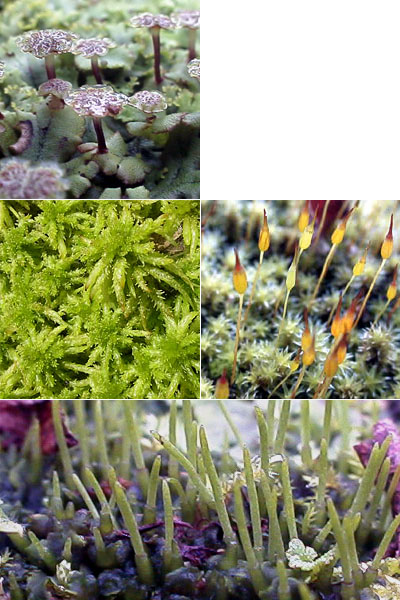

コケ植物(bryophyte)は陸上植物の中で最も原始的な植物群であり、蘚類(moss)、苔類(liverwort)、ツノゴケ類(hornwort)が含まれる。コケ植物とは系統的には初期に分かれた陸上植物の寄せ集めであり、単系統群ではない。しかし相互の関係や維管束植物との関係についてはよく分かっていない。

コケ植物の本体はシダ植物における前葉体と同じく単相(n)であり、卵や精子などの配偶子を形成する配偶体(gametophyte)である。配偶体の上で造卵器(archegonium)と造精器(antheridium)がつくられ、それぞれ卵細胞(egg cell)と2本鞭毛性の精子(sperm)が形成される。精子は卵細胞にたどり着いて受精し、複相(2n)の胚となる。胚は配偶体に寄生した状態で成長して胞子体(sporophyte)になる。胞子体は苔類では短命だが、蘚類やツノゴケ類では光合成を行い、比較的長命(数ヶ月以上)である。胞子体は胞子嚢(sporangium)を形成するが、コケ植物の胞子嚢はさく(capsule, sporangium, theca)とよばれる。さくの中で減数分裂が起こって胞子(spore)がつくられる。胞子は発芽して原糸体(protonema)とよばれる幼体を経て新たな配偶体になる。

コケ植物の配偶体は一般に小形で、小さいものでは1mm以下、大きなものでも80cm程度である。茎・葉の分化がみられる茎葉体(leafy gametophyte, foliose, cormus)のもの(蘚類と苔類の大部分)と、そのような分化がみられずに扁平に広がる葉状体(thallus)のもの(苔類の一部とツノゴケ類)がある。茎葉体の茎・葉とも単純なつくりであるが、蘚類では維管束に似た中心束(central strand)などある程度の組織の分化がみられることある。葉はふつう1層の細胞からなるが、蘚類では葉の中央が数層の細胞からなり、中肋(costa, nerve, midrib)を形成する。ゼニゴケ目(苔類)の葉状体は気室(air chamber)など組織分化がみられることがあるが、フタマタゴケ目(苔類)やツノゴケ類の葉状体には組織分化がほとんどみられない。配偶体には仮根(rhizoid)とよばれる構造があり、水分吸収や基質につなぎ止める働きを果たしている。水分吸収は仮根のみではなく、植物体全体から吸水する。植物体の表面にはクチクラ層が存在するが(維管束植物とは成分は異なる?)、維管束植物にくらべて発達は弱く、吸水・乾燥しやすい。コケ植物では乾燥すると葉などが縮んで仮死状態になり、水が得られると急速に元に戻る。配偶体の先端に分裂能をもった頂端細胞(apical cell)または分裂組織が存在し、頂端成長かつ無限成長を行う。コケ植物の配偶体はふつう多年生であるが、一年生の種もある。

配偶体には雌雄同株(monoecious, monoicous)のものと雌雄異株(dioecious, dioicous)のものがあり、コケ植物の中には雌雄異株の種の方がやや多いが、葉上生の種や葉状性苔類では雌雄同株の種が多い。雌雄異株のものではふつう雌雄は同形か雌性配偶体の方がやや大きい程度だが、蘚類の一部には雄性配偶体が極めて小さく、雌性配偶体の葉の上に仮根で固着しているものもある。このような雄性配偶体を矮雄(dwarf male)という。ふつう矮雄の精子は着生している雌性配偶体の卵と受精するが、この矮雄は着生している雌性配偶体起源の胞子に由来することが多いので、ここでは近親(親子)交配することになる。雌雄同株の種では、造精器・造卵器が同じ苞葉に中にできる雌雄共立同株(synoicous)、2つが離れた苞葉に包まれてできる独立雌雄同株(autoicous)、造卵器を包んだ苞葉のすぐ下に苞葉に包まれた造精器ができる並立雌雄同株(paroicous)、これら複数のタイプが混在する混合雌雄同株(heteroicous)がある。

配偶体には造卵器と造精器が形成される。これら生殖器は茎葉体では茎に頂生(acrogynous, acrocarpous)または葉腋に腋生(pleurocarpous)し、葉状体では植物体の表面にできる。蘚類と苔類ではこれら生殖器は外生だが、ツノゴケ類では配偶体に埋まっている(内生)。茎葉体のものでは造卵器や造精器は特殊な葉に包まれていることが多く、それらの葉をそれぞれ雌苞葉(perichaetial bract)、雄苞葉(perigonial bract)という。苔類ではこれに加えて造卵器を取り囲む花被(perianth)などが発達することがある。

造卵器は長い頸(頸部)をもったフラスコ形で、底の方(腹部)に1個の卵細胞が入っており、その上は腹溝細胞(ventral canal cell)と数個の頸溝細胞(neck canal cell)で栓がされている。頸の部分を形成する頸細胞はふつう6列(ときに4〜9列)にならぶ。造精器は球形〜楕円形で1層のジャケット細胞(jacket cell)で囲まれ、数細胞からなる柄(stalk)をもつ。造精器中では精子母細胞が分裂して2本鞭毛性の精子が多数形成され、外壁の頂端が破れて外に放出される。そのころには造卵器の腹溝細胞や頸溝細胞が分解して粘液状になり押し出され、走化性をもつ精子を引き寄せる。精子は雨水などを伝って卵にたどり着き、受精する。このようにコケ類は受精に水を必要とする。

受精卵は胚になり、胚は胞子体へと成長する。胞子体もふつう頂端に分裂細胞をもつが、ツノゴケ類では胞子体の基部に介在分裂組織がある。胞子体はいかなる側生器官もつけず、無分枝であり、頂端に1個の胞子嚢をつける。胞子体は基本的に足(foot)・さく柄(seta)・さく(胞子嚢)からなるが、蘚類の一部やツノゴケ類ではさく柄が発達しない。胞子体は足の部分で配偶体に埋まっており、栄養的に配偶体に依存している割合が大きいが、蘚類やツノゴケ類の胞子体は光合成を行い、気孔をもつ。蘚類やツノゴケ類の胞子体は長命で数ヶ月以上生存するが、苔類では短命であるため胞子体は希にしか見ることができない。卵を取り囲んでいた頸細胞は内皮膜(カリプトラ calyptra)として胞子体の基部を覆うが、蘚類では一部が伸張した胞子体の頂端に取り残されて帽(calyptra)になる。さくの中では胞子母細胞が減数分裂して胞子が形成されるが、苔類やツノゴケ類では弾糸(elaster)とよばれる胞子拡散のための乾湿運動をする複相の構造が同時に形成される。

胞子は発芽して原糸体になる。原糸体は糸状または葉状、塊状で、一般に蘚類のものは苔類やツノゴケ類のものよりもよく発達し、分枝する。原糸体の1カ所〜数カ所に芽ができて新しい配偶体へと成長する。原糸体はふつうすぐに消失するが、よく発達して長く残存し、代わりに本体がほとんど発達しない種もある。

コケ植物には無性芽(gemma, brood body)や不定芽(adventive bud)などによる栄養繁殖がふつうにみられる。無性芽の形は多様で1〜数細胞からなり、葉や茎の先端や葉腋、葉状体の背面や縁辺などにできる。ゼニゴケ(苔綱)の無性芽は杯状体(cupule)とよばれる特殊な構造の中につくられる。不定芽は母体の上につくられた小さな植物体であり、分離して新個体となる。ミズゴケ類(蘚綱)は有性生殖をまれにしか行わないが、不定芽による栄養繁殖を盛んに行うため大きな群落をつくる。栄養繁殖としてはほかにも仮根や二次的な原糸体、帽、生殖器、ちぎれた葉などから新個体ができることがある。

コケ植物の栽培は苔寺などで我々日本人にはなじみ深い。またミズゴケ類(蘚綱)の植物体は非常に保水性が高いため、他の植物の栽培などによく用いられる。ミズゴケの遺骸が堆積したものは泥炭(ピート peat)とよばれ、燃料として用いられることがある。

| 蘚類 | 苔類 | ツノゴケ類 | |

| 原糸体 | よく発達し分枝する | あまり発達しない | あまり発達しない |

| 体制 | 茎葉体 | 茎葉体・葉状体 | 葉状体 |

| 仮根 | 多細胞性で分枝 | 単細胞性 | 単細胞性 |

| 茎 | ふつう直立 | ふつう横臥し背腹が分化 またはなし |

なし |

| 葉 | ふつう中肋あり | 深裂し中肋なし またはなし |

なし |

| 葉のつき方 | 螺生* | 左右相称 | ー |

| 生殖器 | 外生 | 外生 | 葉状体に埋まる |

| 受精卵の最初の分裂 | 横 | 横 | 縦 |

| さく柄 | 堅く長命 さく完成前に伸びる* |

柔らかく短命 胞子放出直前に伸びる |

なし |

| 胞子体の気孔 | あり* | なし | あり |

| 帽 | あり | なし | なし |

| 軸柱 | あり | なし | あり |

| さくの開口 | 蓋がとれる または縦裂 |

縦に4裂 または不規則に裂開 |

縦に2裂 |

| 弾糸 | なし | あり* | あり(偽弾糸) |

| 葉緑体 | 多数 | 多数 | 1〜数個 |

| ピレノイド | なし | なし | あり |

| 油体 | なし | あり* | なし |

蘚類

蘚類