触手の収縮系

ヤコウチュウの細胞を界面活性剤で処理し、マイルドに細胞膜を抽出すると、運動系が活性を保ったまま、細胞膜が取り除かれた、いわゆる除膜モデル細胞ができます。ゾウリムシやウニの精子で用いられている方法ですが、私も、ヤコウチュウの運動系の性質が知りたくて、ヤコウチュウのモデル細胞を作りました。ヤコウチュウの触手は、鞭毛や繊毛の様な構造とは全く異なる細胞体からの原形質の突出で、ご丁寧に、中心には、液胞まで通っています。この液胞は、細胞の大部分を占めている大きな液胞とつながっていると考えられます。美しく振り回される触手の運動をもたらしているのはどんな収縮系で、どのような制御がなされているのでしょう。

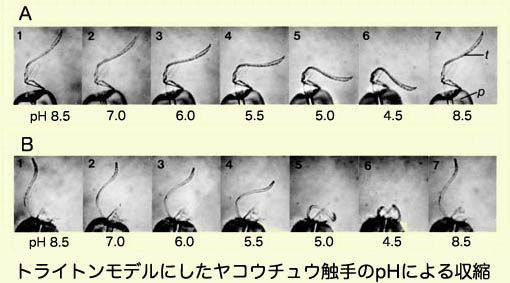

結果から述べますと、モデルにしたヤコウチュウの触手はpHの低下により、収縮(屈曲)しました。驚いた事に、この時に溶液に含まれなくてはならないイオンや化学物質は、ただ一つ水素イオンだけなのです(実験条件では他にKClを入れています)。ATPは様々な生命現象のエネルギー源として知られていますが、ヤコウチュウの触手の収縮にはこのATPでさえ必要ないのです。pHを上下させると、モデルの触手は屈曲ー伸展を繰り返しました。

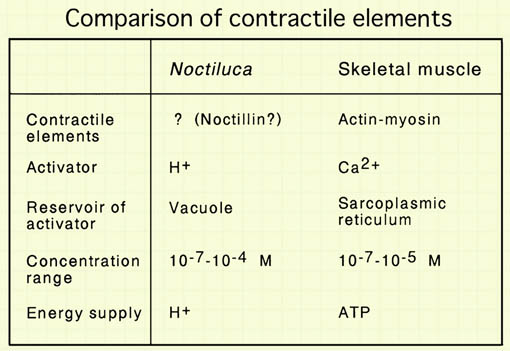

ヤコウチュウの触手のHイオンによる活性化は、これまでに他の生物では報告されていないものです。どんな収縮要素が働いているのかという点は大いに興味が持たれますが、未だ明らかではありません。因に、我々の筋肉の収縮系は主にアクチンとミオシンと言う2種類のタンパクが対応しています。筋収縮ではATPをエネルギー源としており、細胞内のCaイオンが収縮の引き金を引いています。ゾウリムシの項で述べましたが、ゾウリムシの繊毛運動はダイニンとチューブリンと言う2種類のタンパクの相互作用で生じます。運動にはATPをエネルギー源とし、Caイオンが繊毛打の方向を制御しています。

繊毛や筋肉といったメジャーなものの他に、比較的変わった収縮系も報告されています。ツリガネムシと言う原生動物に見られる収縮系は筋肉や繊毛のように、Caにより、制御されていますが、この収縮系はATPを必要としていません。ツリガネムシの柄の収縮はスパズミンと呼ばれる、たいそう変わったタンパク質が担っています。

ヤコウチュウの収縮系は、今の生物ではやりのATPもCaもいわゆる外している訳です。考えてみると、生き物が絶対に必要としている水があり、その水の中のイオンで、必ず入っており避けようの無いのが水素イオン(あるいは水酸イオン)です。ヤコウチュウは、その水素イオンを利用している訳です。水素イオンを使った制御系を持つのは原始的な形質なのかも知れません。さらに、もう一点、ATPは真核生物に共生した好気的原核生物だといわれている、ミトコンドリアで作られますが、ATP産生のエネルギー源は膜を介した、水素イオンの濃度差なのです。因に、ヤコウチュウの液胞のpHは約3.5である事がわかっており、中性付近であることが予想される原形質との間に、液胞膜を介してたいへん大きな水素イオンの濃度差を持っています。ヤコウチュウの触手は、液胞と原形質の間に存在する水素イオンの濃度差をATPを介さずに利用して運動していると考える事もできます。