|

つくば生物ジャーナル Tsukuba Journal of Biology (2003) 2: 2-3.

特集:生物多様性

特集に寄せて

井上 勲

(筑波大学 生物科学系)

地球上のすべての生物は共通の原理に基づいて生きている。DNAを遺伝子としてセントラルドグマにしたがって酵素をつくり、酵素のはたらきでさまざまな代謝が進み生命現象が営まれ、細胞が、組織、器官が、そして個体が生きている。細菌からヒトまでを貫く生命の共通原理がある。だから私たちは、生物学の究極の目標をすべての生物がもつ共通原理の解明に求めている。それはそれで正しい。しかし、一方ですべての生物はお互いに異なっている。共通の原理を用いながら、かたちも働きも異なる多彩な生物に分化して生きている。そして、全体としてこの多彩な生物たちは、お互いが存在しなければ生きていけないしくみになっているようだ。動物は動物としての、植物は植物としての、菌類は菌類としての、そしてほとんど名も知られていない原核生物や微細な真核生物の多くも、それぞれの生命活動を通じて共通の巨大な生命圏を構成している。生命圏の維持の仕組みが高等学校で教わってきたような単純な生態系の図式だけで説明できるとは思えないが、概念としてはまあそんなところなのだろう。生産者と、分解者、消費者の関係が一滴の水、一粒の土の粒子のなかにあり、海洋にも陸上にも、熱帯にもツンドラにもあり、その総体として地球規模の物質循環と生命圏がある。ラブロックのガイア仮説ではないが、生命は個体であると同時に総体として機能している。そしてその根源に生命の多様性があり、その多様性の形成には、実に40億年の歳月が費やされたのである。共通原理の理解と同時に、多様性の視点からの理解が生物科学には求められる。 主要なモデル生物(大腸菌,線虫,ショウジョウバエやシロイヌナズナなど)とヒトのゲノムプロジェクトが大部分完了して、これからしばらくは、これらの生物について遺伝子機能の解析が進むだろう。遠からず、さまざまな生命現象が遺伝子の働きとタンパク質のことばで語れるようになるはずである。大きな進歩だ。しかし、その後にくるものはなんだろうか。そろそろ私たちは、ゲノミックス、プロテオミクスの後にやってくる生物科学の流れを考えておく必要がある。生物多様性がその大きな流れの一つになることは想像に難くない。モデル生物で培った知識と技術は、やがて多様性の創出と維持機構の解明に向けられていくに違いない。最初のたった一つの単純な原核細胞として出発した生命が、1000万種ともいわれる、数え切れないほどの多様な生物の独自の形態と機能を生み出してきた。その生命40億年の歴史をひもとき、生物の形と働きの進化を跡づけることが生物科学の最大の目標の一つであることは誰も疑問を挟まないだろう。それは生命のもつ共通原理を生物の系統という視点から解明することでもある。 さて、生物の多様性を相手にするには、多様な生物そのものを相手にしなければならない。実はこれは以外と難 しい。いうまでもなく、生物は動物と植物から構成されるという単純なものではないからである。実際の生物界はとんでもなく多様な生物から構成されているらしく、想像を超えて複雑なものらしい。今でも未知の生物群が毎年のように発見され続けている。現在の生物学は生物多様性のほんの一部分を理解しているにすぎないのである。私たちは生物の多様性を、生物界の構成を、どの程度理解しているのか、この古くて新しい課題は、いま研究の新たな段階を迎えている。 電子顕微鏡が実用化されておよそ50年になる。その間に多くの生物の細胞構造が徹底的に調査されたが、微細構造の比較は、新たな博物学を生み出し、生物界の見方を大きく変えてきた。数μmの小さな生物の細胞はとても複雑な構造をもっており、それまでほどんど区別できなかった微細な生物は、細胞構造が大きく異なる多数の生物の集団であることを明らかにしたのである。現在では膨大な量の微細構造の資料が蓄積されている。一方で、分子生物学の発展から、多様性研究は分子情報というもう一つの道具を手に入れ、ここ15年ほどの間に、細胞構造の情報 と分子情報をつきあわせることで、大づかみながら生物界の構成とその進化のシナリオを描けるようになってきた。 動物も、植物も、菌類も、そして藻類を含む真核生物全体の構成も大きく変わろうとしている。もちろん原核生物の世界もますます広がり続けている。 ここで生物多様性を特集でとりあげたのは、一つは、生物多様性研究の現状を理解しておくことは、これからいろいろな分野で生物学を発展させていく騎手になるに違いない生物学類や大学院の学生の素養として重要であると考えるからだ。さらに、一つは、生物多様性研究そして生物の多様性を基盤にした生物学が、筑波大学の生物科学の世に誇れる大きな特色の一つであり、長い伝統をもっていることを知ってほしいからだ。筑波大学の前身である100年も前の東京高等師範学校の時代から、私たちの先輩は多様な生物に目を向け、特色ある生物学の諸分野を切り開いてきた。東京高等師範学校、東京文理科大学、東京教育大学そして筑波大学の生物学類が輩出した多くの人材 が日本の生物多様性研究の相当部分をになってきたことは知っておいてよい。 この特集では、いま生物の世界はどのように理解されているのか、その解説を四名の方にお願いした。生物界全体(中山剛氏・生物科学系)、動物界(八畑謙介氏・生物科学系)、被子植物(横山潤・東北大学)、菌類(出川洋介・ 神奈川県立生命の星・地球博物館)である。いずれもそれぞれの分野で活躍する系統分類学の若手研究者である。一方、少し視点を変えて、生物多様性を取りまく社会的状況と研究教育活動を四名の方に語っていただいた。微生物の系統保存に携わる中桐昭氏(生物遺伝資源センター)、河地正伸氏(国立環境研究所)に特に菌類と藻類の収集や保存と世界的な動向について執筆をお願いした。木場英久氏(神奈川県立生命の星・地球博物館)と佐久間茂雄氏 (ふくしま海洋科学館(アクアマリンふくしま))には、博物館・水族館における生物多様性研究、啓蒙普及活動について執筆をお願いした。これら八名の方はすべて生物学類の卒業生である。この顔ぶれと記事の内容だけをみても、私たちの多様さが分かるだろう。最後に、原稿をお願いするだけではフェアでないので、私が、しばらく前から少し気になっている東京博物学会とその会誌である博物学雑誌について紹介した。 いつ頃からか、生物多様性ということばが普通に聞かれるようになった。大規模な開墾、開拓により地球上から さまざまな生物が消えていくという危機感から生物多様性条約が生まれ、多様性を保全しつつ生物資源を持続的に利用し発展するという考えが広まってきた。大いにいい。現在の地球の生命環境は40億年の歳月をかけて作り上げ られてきたかけがえのないものであるから、守られてしかるべきである。ヒトはこの多様性の中で生かされている。 しかし、守るためにはまず知らなければならない。私たちはようやく、生物の多様性と進化についてほとんど何も知らないことに気がつき始めたのである。やがてきっと多様性研究が大進化を遂げる時代がやってくる。

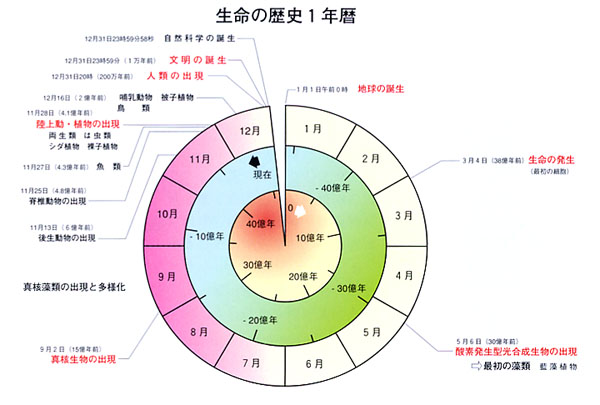

生物進化のタイムスケールを頭にいれていただくために、おまけとして学類の講義で使っている生命進化の一年歴を挙げる。地球の歴史46億年を1年に換算して、そこに主だった生物進化のイベントを重ねたものである。生命の発生(最初の細胞の出現)を38億年前とすると、おおよそ3月の雛の節句の頃にあたる。その後の地球環境と生命の運命を決定づけた、酸素を発生する光合成の出現はおよそ30億年前のことで、ほぼ5月の端午の節句にあたる。 それ以降、地球大気が嫌気から好気への大変換を遂げ、生命は真核生物の出現、そしてその多様化へと突き進んでいった。真核生物の出現は15(〜20)億年前ほどのことで、8月末から9月はじめ、つまり二学期開始前後にあたる。その後、生物進化は海で進み、動植物がとうとう陸上へ進出したのが11月下旬のことである。現在の生態系が形成されたのは、ほ乳類や被子植物が出現した12月半ば以降のことである。

Contributed by Isao Inouye, Received January 10, 2003.

©2003 筑波大学生物学類

|