|

つくば生物ジャーナル Tsukuba Journal of Biology (2003) 2: TJB200312THA.

特集:下田臨海実験センター設立70周年記念

濱 健夫 筑波大学生物科学系助教授

(水圏生態学)

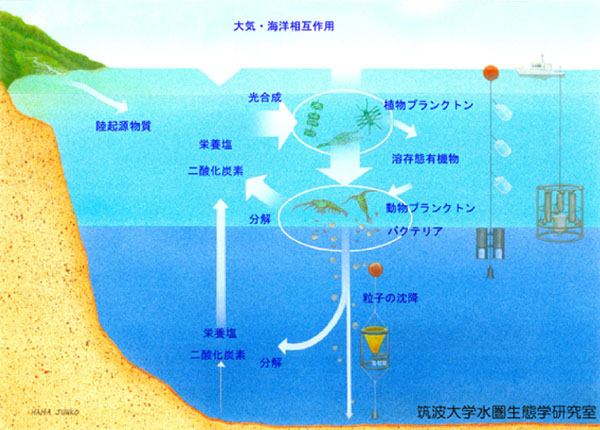

海の中の生物、特に微生物の働きで有機物が作られ、その有機物が食物連鎖を通して ほかの生物に物質やエネルギーが取り込まれ、また、一部は分解されて二酸化炭素や栄養塩として水に溶け出します。また、残りの有機物はマリンスノーなどで知られるような沈む粒子として、海底方向へ落ちてゆきます。この様な過程は、物質循環と呼ばれており、海洋だけではなく大気や陸上を含めた、地球環境を決めている機構の骨格をなしています。

5年前に本学に赴任してから、何とか海洋を沈降する粒子を捕集する「セジメントトラップ」を使う観測ができないだろうか、と考えておりました。ただ、かなり専門的な技術・経験が必要ですので、下田でその実験を実施するのは難しいだろうと予想していました。ところが、技官の土屋さんたちが南極観測隊に参加されて、セジメントトラップの実験も多く経験していると言うことをお聞きして、早速相談しました。技官の方々も非常に積極的に対応して頂き、それ以降、トラップの実験を始めることができ、沈降する粒子を得ることができるようになりました。表層での有機物の生産、食物連鎖による分解、そして海底方向への沈降と言う物質循環のプロセスに関する研究を、下田臨海実験センターでお世話頂きながら発展させて行けたらと考えております。 海洋の物質循環に関する研究で用いる機材は、生物を中心に取り扱う研究とはかなり異なっています。このため、現在の所、センターで行われている実習等にはご協力できる状況にはないのですが、今後、内容や機器を工夫しながら、ご協力できれば良いと願っております。(水圏生態学)

Contributed by Taketeru Kuramoto, Received October 21, 2003, Revised version received October 28, 2003.

©2003 筑波大学生物学類

|

植物プランクトンの有機物の生産量を測るために、日本以外の国では、現在でも放射性の炭素同位体を使って測定しています。しかし、日本の場合は野外での放射性同位体の使用が規制されており、用いることができません。そこで、環境に影響を与えない安定同位体の13Cを用いた生産量の測定法を検討しようと言うことになりました。他の大学院を終えて、市村先生の準研として筑波大学に来ました20年ほど前の事です。その炭素安定同位体を使って、最初に実験を行ったのが、実は下田の臨海実験センターでした。練習船を使って、船酔いに苦しみながら培養実験を行った記憶があります。現在いらっしゃる技官の土屋さんとお話をしておりましたら、その実験の際にも、すでに練習船に乗られていたそうで、その頃からお世話になっていたのかと、驚きました。その時の仕事がうまくいきまして、13Cを用いた生産量の測定法を確立することができました。現在、日本では13C法が、海洋・湖沼の有機物生産量の測定法の主流となっていますが、その規範として用いられているのが、その際の私たちの論文です。

植物プランクトンの有機物の生産量を測るために、日本以外の国では、現在でも放射性の炭素同位体を使って測定しています。しかし、日本の場合は野外での放射性同位体の使用が規制されており、用いることができません。そこで、環境に影響を与えない安定同位体の13Cを用いた生産量の測定法を検討しようと言うことになりました。他の大学院を終えて、市村先生の準研として筑波大学に来ました20年ほど前の事です。その炭素安定同位体を使って、最初に実験を行ったのが、実は下田の臨海実験センターでした。練習船を使って、船酔いに苦しみながら培養実験を行った記憶があります。現在いらっしゃる技官の土屋さんとお話をしておりましたら、その実験の際にも、すでに練習船に乗られていたそうで、その頃からお世話になっていたのかと、驚きました。その時の仕事がうまくいきまして、13Cを用いた生産量の測定法を確立することができました。現在、日本では13C法が、海洋・湖沼の有機物生産量の測定法の主流となっていますが、その規範として用いられているのが、その際の私たちの論文です。