|

つくば生物ジャーナル Tsukuba Journal of Biology (2004) 3: TJB200403TKU.

特集:卒業・退官

周遊生活 ― 東京、つくば、下田藏本 武照 (筑波大学 生物科学系)

東京教育大学の大学院を終えて1970年からずっと、国立大学で学究生活を続け、今年34年めで定年となりました。途中、筑波大学への移転、下田臨海実験センターへの転勤、外遊生活などがあり、色々苦しいこともありましたが、省みれば、多様な経験は視野を広め、面白いことであったと思えます。 私は旅が好きで、広島県瀬戸内の小さな町から東京にやってきたのも、霞の大地である筑波への転勤も、また、下田の海岸生活も、この放浪癖がもとで、進んで向かったように思えます。行ってみたい所があれば、その機会を作るべく研究して学会に出かけました。ポスドク時代(1975年頃)、テキサス大学海洋医学研究所で優雅な研究生活をしたのですが、このアメリカの人工的に優れた研究基盤でやる研究者との競争で、同じような方向でやっては勝ち目がないと思いました。流行に抗して独自の道、すなわち、自然をみつめて地道にやれば、何とか、対等にやれるかも知れないと考えた訳です。幸い、この考えは当たり、国際比較生理生化学会議(1988年)に招待される結果になりました。以前よりロッキー山脈に行きたいと願っていたのですが、そのシポジウムの主催者の一人がカルガリー大学生物学部の教授でした。早速、彼と同僚らの好意をえて、雄大な自然を存分に楽しみました。私だけが楽しんだだけでなく、これが契機で、日本比較生理生化会と米英カナダの同学会の研究交流が深まり、下田で国際会議が開催できましたし、国内関係者と共に、国際貢献ができたと自負しています。その後も、面白い研究ができて幸いでした。

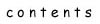

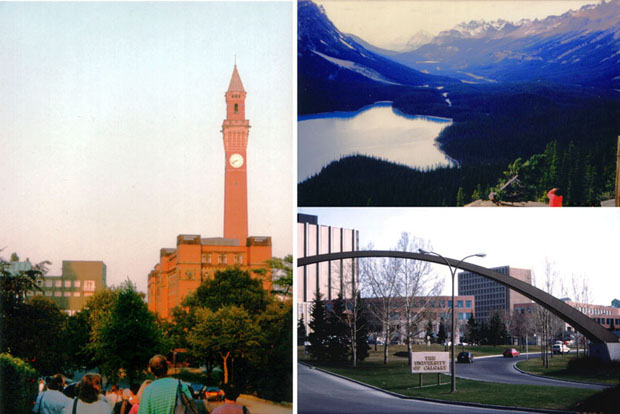

左:ルイジアナ州立大学(米国), 第2回国際比較生理生化学会議の開催校.

右上:カナデアンロッキー山脈と最も神秘的で美しいペイトー湖. 右下:カルガリー大学正門. ロッキー山麓にあり, 1987年の国際会議の後に初めて訪問した. これが契機で研究交流が始まり, 第5回国際比較生理生化学会議が開催された時は, 日本からの参加者は百名を超えた.

左上:カルガリーでの研究交流.

右上:J. L. Wilkensの実験室.研究課題はカニの心臓・循環系の生理. 下:下田での研究交流. 研究課題はエビの心臓・循環系の生理であるが, タカアシガニやキンメダイの心臓や骨格筋も賞味した. 下左:W. Buggren (デンバー大学教授)とB. McMahon(カルガリー大学教授,第5回比較生理生化学会議長).

下田市民会館で開催した国際会議「心臓-循環系の調節機序の系統的発達」の会場風景.

上段:参加者全員の記念写真. 下段:欧米,カナダなど諸外国から参集した研究者達のポスター展示と講演会の様子.心臓の調節機構について盛んな研究討議がなされた. 下田センターで実施した主な研究

本学の発足時、新時代に活路をもとめ、筑波にやって来たわけですが、30年が過ぎて、また振り出しから出直すような事態になりました。次世代の方々に「頑張って下さい」と云って去ることになります。

Contributed by Taketeru Kuramoto, Received March 24, 2004.

©2004 筑波大学生物学類

|